类器官模型库

一、类器官模型库简介

类器官模型已被证明可以进行疾病建模, 高度模拟和再现人体生理环境和复杂反应,有效提升研究疾病机制和进展, 以及预测患者对药物治疗的个体化反应的准确度。我们类器官疾病模型库中目前已有上千例信息完整的类器官模型,包含多种肿瘤( 包含多种亚型) 及其正常组织提供活体类器官生物库,整合分子、遗传信息和患者临床数据。

亘安生物携手丹望医疗带来一流的类器官样本库,并且基于类器官库样本优势结合高通量药物筛选,致力于类器官技术在精准医学、药物研发、以及科学研究等方面的应用和转化。我们的合作伙伴已经从我们已建立的类器官库中受益,为科学研究和药物开发提供帮助。

类器官建库是一项持久、精细、高难度的产出过程,我们秉持高标准、严要求的原则,努力为药物研发和基础科研用户提供高质量的类器官库样本,助力生物医药研究的应用转化。

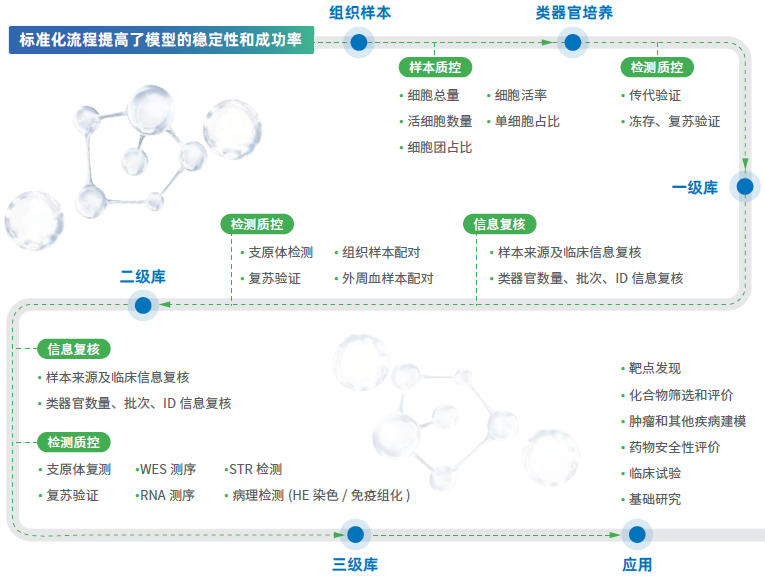

二、类器官模型库质控

我们的类器官模型库包含人源肿瘤类器官和正常类器官模型,并在不断扩展构建,已经构建的主要模型如下:

我们类器官模型库的所有类器官,都经过鉴定与严格的质控,以确保最佳质量的类器官产品为科研加速,为新药研发赋能。

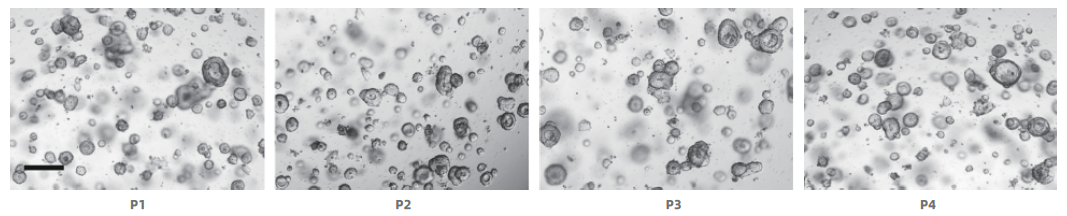

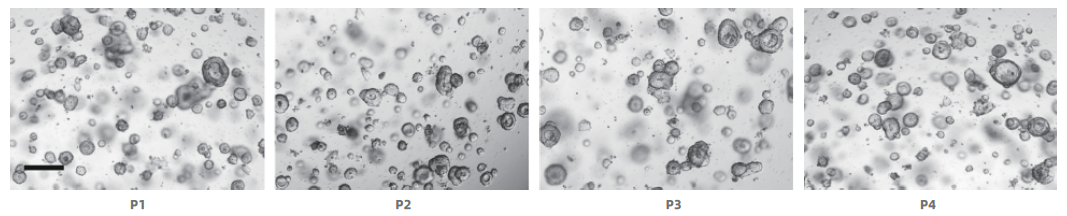

连续多代次稳定扩增、传代、复苏性能验证

支原体检测

DNA 测序/RNA 测序

STR 检测

代次稳定性能验证

类器官的特征之一即要求所建立的类器官能够保持一定的稳定性,对类器官进行传代培养,收集不同代次类器官样品进行WES 或 RNA-Seq 分析,证明所建立的类器官能够较好地保持形态和遗传稳定性。我们提供的具有极佳稳定性的类器官模型,为药物研发及基础科研保驾护航。

支原体检测

支原体是是实验室中常见的污染细胞的原核生物。多种支原体对细胞不产生任何病变效应,使得细胞污染不易被察觉。支原体会改变宿主细胞的结构和功能等一系列特征,造成实验结果不准。我们会对所有入库类器官均进行支原体检测,以确保类器官库中的类器官不存在支原体污染,从而保持类器官库的高质量。

对所有入库的类器官均进行了全面的鉴定,以保证类器官对来源组织的代表性,为后续研究的真实可靠性奠定了基础,肿瘤类器官的鉴定包括:

类器官的基因组特征鉴定

通过我们对类器官的基因组特征分析,证实类器官能够再现相应患者肿瘤的基因组图谱。通过比较最常见的结直肠癌基因突变变异发现,类器官与相应肿瘤存在88.9% 的一致性。

STR鉴定

STR 细胞鉴定STR 短串联重复序列(short tandem repeats,STR)也称微卫星DNA(microsatellite DNA)。人类基因组DNA中平均每6 ~ 10 kb 就有一个STR 位点,其多态性成为法医物证检验个人识别和亲子鉴定的丰富来源。不同人体基因组卫星DNA重复单位的数目是可变的,因此,形成了极其复杂的等位基因片段长度多态性。

目前,STR 分型检测已被ICLAC、ATCC 等权威机构作为金标准应用于细胞鉴定。我们对每一例类器官均利用亲本和类器官的STR 进行比对,以鉴定亲本和构建好的类器官来源是否一致,从而保证高质量的类器官生物库。

三、应用案例

肠癌类器官与患者临床反应高度一致

肠癌患者对药物的反应存在异质性,通过肠癌患者的组织进行类器官培养,并分别用 5-氟尿嘧啶和伊立巷康对其类器官进行药物处理,观察第0天到第 24 天的大小变化,评价类器官对药物的敏感性。研究发现患者对药物的反应与类器官对药物的敏感性存在高度一致,且不同患者的类器官对药物的反应也存在差异。因此,类器官为药物的筛序提供了一种直接可靠的平台。

患者临床结果与相应胃癌类器官药敏保持一致

类器官模型已被证明可以进行疾病建模, 高度模拟和再现人体生理环境和复杂反应,有效提升研究疾病机制和进展, 以及预测患者对药物治疗的个体化反应的准确度。我们类器官疾病模型库中目前已有上千例信息完整的类器官模型,包含多种肿瘤( 包含多种亚型) 及其正常组织提供活体类器官生物库,整合分子、遗传信息和患者临床数据。

亘安生物携手丹望医疗带来一流的类器官样本库,并且基于类器官库样本优势结合高通量药物筛选,致力于类器官技术在精准医学、药物研发、以及科学研究等方面的应用和转化。我们的合作伙伴已经从我们已建立的类器官库中受益,为科学研究和药物开发提供帮助。

类器官建库是一项持久、精细、高难度的产出过程,我们秉持高标准、严要求的原则,努力为药物研发和基础科研用户提供高质量的类器官库样本,助力生物医药研究的应用转化。

二、类器官模型库质控

我们的类器官模型库包含人源肿瘤类器官和正常类器官模型,并在不断扩展构建,已经构建的主要模型如下:

我们类器官模型库的所有类器官,都经过鉴定与严格的质控,以确保最佳质量的类器官产品为科研加速,为新药研发赋能。

类器官质控

临床信息复核连续多代次稳定扩增、传代、复苏性能验证

支原体检测

类器官鉴定

组织病理学结构检测(HE&IHC)DNA 测序/RNA 测序

STR 检测

代次稳定性能验证

类器官的特征之一即要求所建立的类器官能够保持一定的稳定性,对类器官进行传代培养,收集不同代次类器官样品进行WES 或 RNA-Seq 分析,证明所建立的类器官能够较好地保持形态和遗传稳定性。我们提供的具有极佳稳定性的类器官模型,为药物研发及基础科研保驾护航。

支原体检测

支原体是是实验室中常见的污染细胞的原核生物。多种支原体对细胞不产生任何病变效应,使得细胞污染不易被察觉。支原体会改变宿主细胞的结构和功能等一系列特征,造成实验结果不准。我们会对所有入库类器官均进行支原体检测,以确保类器官库中的类器官不存在支原体污染,从而保持类器官库的高质量。

对所有入库的类器官均进行了全面的鉴定,以保证类器官对来源组织的代表性,为后续研究的真实可靠性奠定了基础,肿瘤类器官的鉴定包括:

- 形态学,H&E 染色、免疫组化等方法,确定类器官与来源组织在形态及典型的标志物方面的一致性;

- 测序,全基因组或者外显子组测序,特定的区域测序,以确定肿瘤的代表性;

- SNP、STR 分析,以匹配原代组织,确定类器官与亲本组织来源的一致性。

类器官的基因组特征鉴定

通过我们对类器官的基因组特征分析,证实类器官能够再现相应患者肿瘤的基因组图谱。通过比较最常见的结直肠癌基因突变变异发现,类器官与相应肿瘤存在88.9% 的一致性。

STR鉴定

STR 细胞鉴定STR 短串联重复序列(short tandem repeats,STR)也称微卫星DNA(microsatellite DNA)。人类基因组DNA中平均每6 ~ 10 kb 就有一个STR 位点,其多态性成为法医物证检验个人识别和亲子鉴定的丰富来源。不同人体基因组卫星DNA重复单位的数目是可变的,因此,形成了极其复杂的等位基因片段长度多态性。

目前,STR 分型检测已被ICLAC、ATCC 等权威机构作为金标准应用于细胞鉴定。我们对每一例类器官均利用亲本和类器官的STR 进行比对,以鉴定亲本和构建好的类器官来源是否一致,从而保证高质量的类器官生物库。

三、应用案例

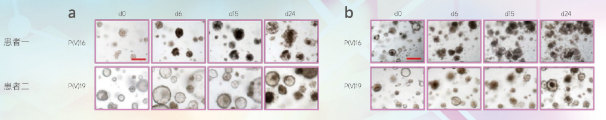

肠癌类器官与患者临床反应高度一致

肠癌患者对药物的反应存在异质性,通过肠癌患者的组织进行类器官培养,并分别用 5-氟尿嘧啶和伊立巷康对其类器官进行药物处理,观察第0天到第 24 天的大小变化,评价类器官对药物的敏感性。研究发现患者对药物的反应与类器官对药物的敏感性存在高度一致,且不同患者的类器官对药物的反应也存在差异。因此,类器官为药物的筛序提供了一种直接可靠的平台。

患者临床结果与相应胃癌类器官药敏保持一致

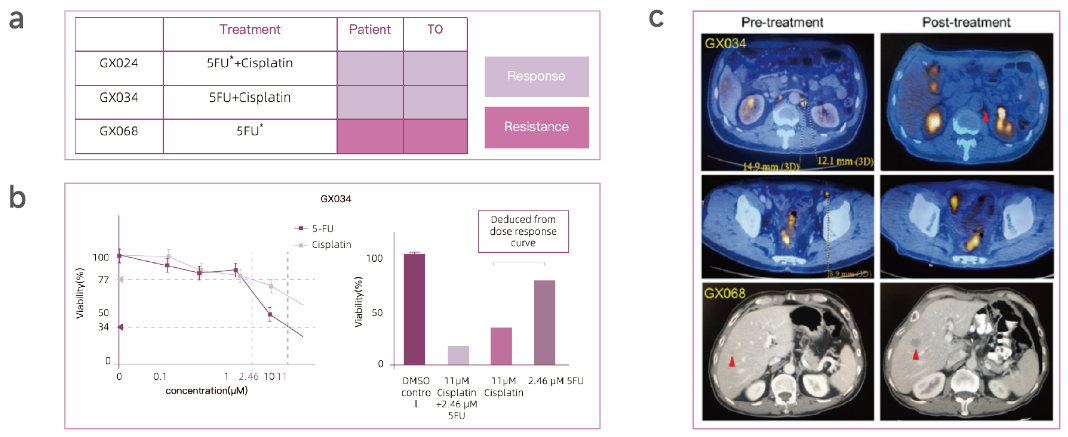

a.三种患者来源的类器官药敏结果以及相应患者的临床反应;b.患者来源的胃癌类器官的剂量反应曲线;c.患者在顺铂 +5-FU 治疗前和治疗 2 个月后的PET-CT 扫描图

参考文献:

[1] Yao, Ye . et al. "Patient-Derived Organoids Predict Chemoradiation Responses of Locally Advanced

Rectal Cancer."(2020).

[2] Yan, Helen H N et al. “A Comprehensive Human Gastric Cancer Organoid Biobank CapturesTumor Subtype Heterogeneity and Enables Therapeutic Screening." Cell stem cell vol. 23,609(2018):882-897.e11. doi:10.1016/i.stem.2018.09.016.